医療費が高額になったとき

医療費の自己負担が高額になり、一定の限度額を超えたときは、一部負担金払戻金・家族療養費附加金、高額療養費、高額介護合算療養費(同一世帯に介護の自己負担もある場合)が支給されます。

一部負担金払戻金・家族療養費附加金

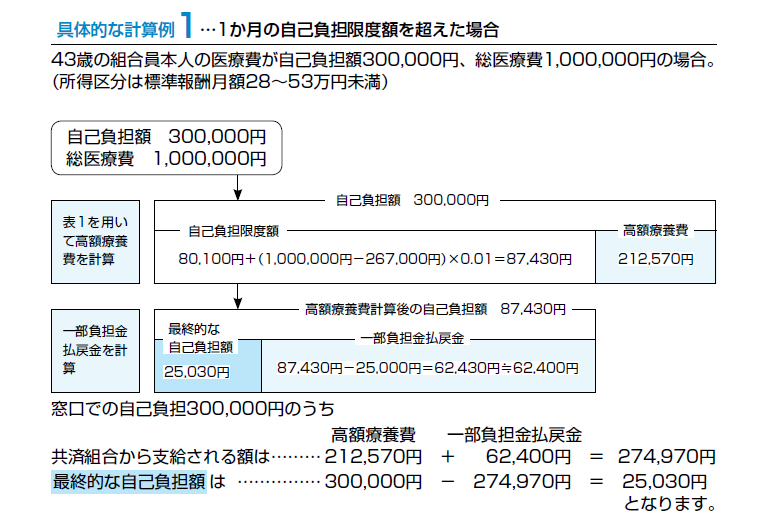

1つの病院・診療所などでかかった1か月の医療費(入院時食事療養費および入院時生活療養費を除く)の自己負担額が26,000円以上のときは、自己負担額から25,000円(標準報酬月額が530,000円以上の組合員の場合、50,000円)を控除した額が、組合員分は一部負担金払戻金、被扶養者分は家族療養費附加金として、後日支給されます。

なお、合算高額療養費が支給される場合は、自己負担限度額から50,000円(標準報酬月額が530,000円以上の組合員の場合、100,000円)を控除した額が支給されます。

〈例〉自己負担額28,560円の場合

28,560

25,000円

家族療養費附加金

3,500円※

- ※100円未満切り捨て

高額療養費

医療機関で1か月の自己負担額が一定の限度額を超えると、超えた分が高額療養費として共済組合から支給されます。ただし、70歳未満の人と70歳~74歳の人では次のように限度額が異なります。

また事前に高額な医療費が見込まれる場合、マイナ保険証(※)または組合が発行する限度額適用認定証を利用することにより、窓口では最初から高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されるため、一時的な経済的負担を軽減することが出来ます。ただし、高齢受給者については「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までとなりますので申請は不要です。

- ※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。

- ※住民税非課税世帯の方については、原則として、以下の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が引き続き必要となります。

70歳未満の場合

自己負担額が自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から支給されます。

同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が2件以上あるときは、それらを世帯合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(合算高額療養費)。

表1: 世帯の自己負担限度額

| 所得区分 | 月単位の上限額 |

|---|---|

| 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当:140,100円〉 |

| 標準報酬月額53~83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当:93,000円〉 |

| 標準報酬月額28~53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当:44,400円〉 |

| 標準報酬月額28万円未満 | 57,600円 〈多数該当:44,400円〉 |

| 市町村民税非課税者等 | 35,400円 〈多数該当:24,600円〉 |

- 〈所得区分〉住民税非課税者等… 住民税非課税者および生活保護法に規定する要保護者

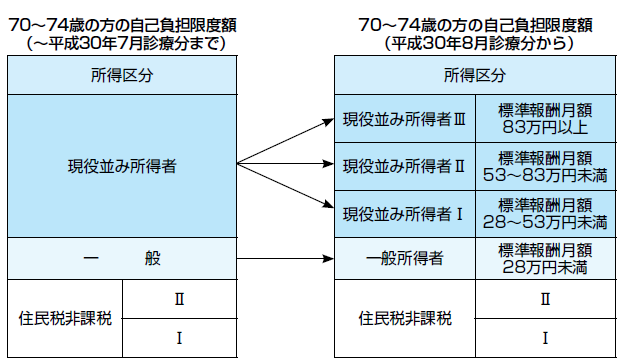

- 〈多数該当〉当該療養月以前12か月以内に既に3月以上高額療養費を受けている場合

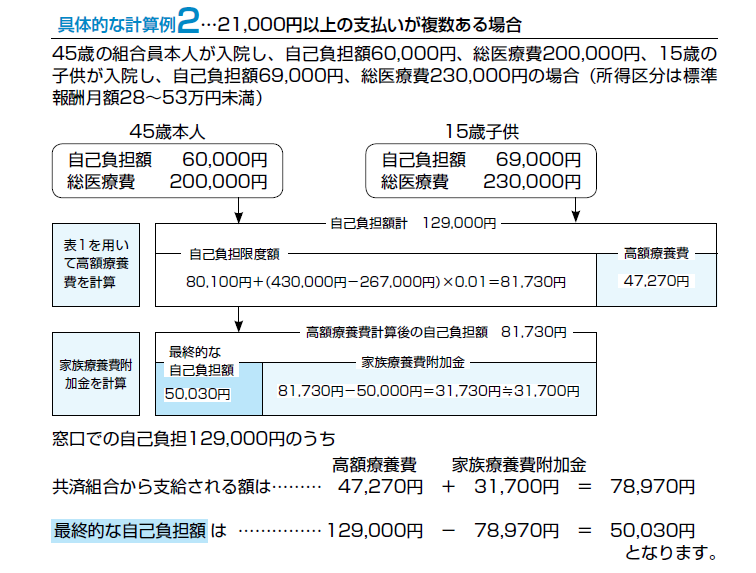

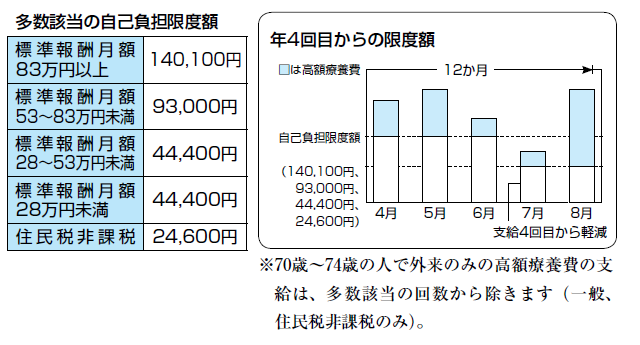

70歳~74歳の場合

外来は、個人ごとに計算し限度額(A)を超えた分が払い戻されます。入院は、限度額(B)までの支払いとなります。同じ世帯内で外来と入院がある場合は、外来と入院の負担を合算して限度額(B)を超えた分が高額療養費として支給されます。

表2: 70~74歳の方の自己負担限度額 (平成30年8月診療分から ※所得区分が細分化されています)

| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||

|---|---|---|---|

| 外来 (個人ごと)(A) |

(入院+外来)(B) | ||

| 現役並み所得者Ⅲ 標準報酬月額 83万円以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (ただし、多数該当*2の場合は140,100円) |

||

| 現役並み所得者Ⅱ 標準報酬月額 53~83万円未満 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (ただし、多数該当*2の場合は93,000円) |

||

| 現役並み所得者Ⅰ 標準報酬月額 28~53万円未満 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% (ただし、多数該当*2の場合は44,400円) |

||

| 一般所得者 標準報酬月額 28万円未満 |

18,000円*1 | 57,600円 (ただし、多数該当*2の場合は44,400円) |

|

| 住民税非課税 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |

| Ⅰ | 15,000円 | ||

- (注)1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

- *1 年間(前年8月1日から7月31日まで)上限144,000円

- *2 過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。

- ※所得区分の細分化について

世代間の公平が図られ、負担能力に応じた負担をするよう制度改正がされています。

以下の矢印に示したところが、変更された内容です。

- ◎現役並み所得者

70~74歳の組合員で標準報酬月額28万円以上の人。上記のとおり、所得(標準報酬月額)に応じてⅠ~Ⅲの3区分になっています。ただし、年収が一定額未満(単身世帯の場合:383万円未満、2人以上世帯の場合:520万円未満)の人は共済組合への申請により非該当となります。また、被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳~74歳の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合も同様です。 組合員が70歳未満の場合は該当しません。 - ◎一般所得者

現役並み所得者にも低所得者にも該当しない人 - ◎住民税非課税Ⅱ

住民税非課税世帯 - ◎住民税非課税Ⅰ

住民税非課税世帯で本人および同じ世帯員のそれぞれの収入から必要経費・控除額を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合です(例 年金収入のみの場合80万円以下)。

同じ世帯に70歳未満の人と70歳~74歳の人がいる場合

- ① 「70歳~74歳の人」の払い戻し額を計算します。

- ② ①の払い戻し額を除いた負担額と「70歳未満の人」の負担額を合算して限度額(表1)を超えた分が世帯の払い戻し額となります。

- ③ ①と②を合わせた額が世帯全体の払い戻し額となります。

多数該当/同一世帯で高額療養費の支給を受けた月が12か月以内に3月以上

同一世帯で、当該療養月を含む12か月以内に高額療養費の支給を受けた月が3月以上あった場合は、4回目からは標準報酬月額に応じて定められた下表の額が高額療養費としてあとから払い戻されます。

特定疾病の場合

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析治療を行っている慢性腎不全の人は、共済組合から発行する「特定疾病療養受療証」を組合員証とともに保険医療機関等の窓口に提示することにより、保険医療機関等での1か月の自己負担が10,000円(人工透析が必要な患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は20,000円)以内ですみます。

該当する組合員または被扶養者は、共済組合に「特定疾病療養承認申請書」を提出してください。「特定疾病療養受療証」を交付します。

高額介護合算療養費

同一世帯の組合員または被扶養者において医療と介護の両方の自己負担がある場合に、1年間(前年8月1日から7月31日まで。「計算期間」という)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療、介護の比率に応じて、共済組合からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として後で現金で支給されます。

| 組合員世帯+介護保険 (70歳~74歳がいる世帯) |

組合員世帯+介護保険 (70歳未満がいる世帯) |

||

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 (上位所得者) |

67万円 (62万円の約1.09倍) |

126万円 (67万円の約1.88倍) |

|

| 一般 | 62万円 (56万円の約1.10倍) |

67万円 (56万円の約1.20倍) |

|

| 低所得者 | Ⅱ | 31万円 (62万円の約0.50倍) |

34万円 (67万円の約0.51倍) |

| Ⅰ | 19万円 (62万円の約0.31倍) |

||

70歳未満の者の高額介護合算療養費の算定基準額

| 年間の上限額 | |

|---|---|

| 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 |

| 標準報酬月額53~83万円未満 | 141万円 |

| 標準報酬月額28~53万円未満 | 67万円 |

| 標準報酬月額28万円未満 | 60万円 |

| 市町村民税非課税 | 34万円 |